液体中の固体表面のその場元素分析法

レーザー誘起ブレークダウン分光法による水中その場元素分析法の確立

水中におかれた固体表面を水から取り出すことなく元素分析することはかなりの難題です。固体のまま測定する方法として蛍光X線分析が考えらますが、X線が水を透過しにくいという問題があり、深い水中では原理的に難しいと考えられています。何らかの方法で表面をプラズマ化し、原子あるいは遊離のイオンを得たのちに発光スペクトルを測定する方法が比較的現実的と思われます。

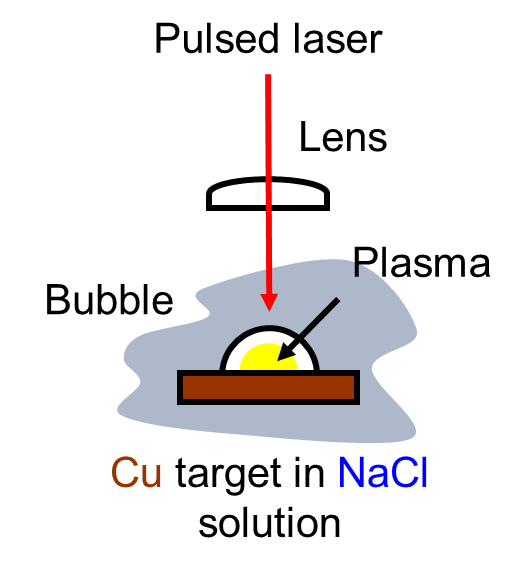

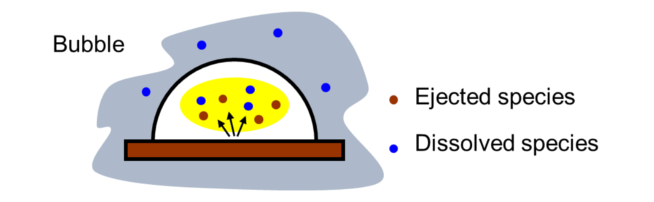

液相中に置かれた固体表面にパルスレーザーを集光照射すると照射スポットが局所的かつ急激に加熱され、0.1 ms程度の時間スケールで膨張するキャビテーションバブル(気泡)が生成し、数100 nsの時間スケールで発光するプラズマが0.1 mm程度の大きさの領域を形成します。

生成するプラズマにはターゲットを構成している元素の他、液を構成している元素も含まれており、その原子発光スペクトルを測定することにより、ターゲットや液の元素分析が可能です。液相中その場で明瞭な原子発光スペクトルが得られれば、様々な応用の可能性が広がります。

パルスレーザー照射によりプラズマを生成させ、その発光スペクトルによって元素分析を行う方法は一般にレーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)と呼ばれています。アブレーションプラズマの発光分光による元素分析は、LIBSの一種です。アブレーションプラズマにもとづくLIBSは希薄気体中あるいは空気中では確立された技術として市販装置も販売されています。しかしながら、この方法をそのまま水中の固体表面に適用すると、原子のスペクトル線が著しくブロードニングし、またプラズマからの連続スペクトルが重畳して、希薄なプラズマからのスペクトルと比較して著しく変形したスペクトルが得られます。これは、高励起な領域の膨張が液体によって阻害されて高密度のまま発光するため、原子や電子との衝突により発光スペクトル線が著しく広がり、また高密度のプラズマからの連続スペクトル発光が強く現れるためです。この他、液中の測定では、得られるスペクトルがパルスごとに大きくゆらぐこと、励起レーザーの液による吸収、特に溶存種や分散粒子による吸収や散乱、ターゲットの表面形状の乱れがプラズマ生成の安定性に及ぼす影響などが実用化への障害となっています。さらに、海底資源探査、海底や湖底の環境計測への応用では、高圧下でも測定が可能であることが求められています。

わたしたちが、液中でのその場元素分析法の確立に向けて行ってきた研究は以下のような方針にもとづいています。

- 照射方法と生成するプラズマの性状との関係を詳細に調べ、元素分析として最善のプラズマが得られる照射方法を確立しようとする研究。

- スペクトルを解析することによりプラズマの状態を調べることを主眼とする研究。

- その他、応用に向けた周辺事項の研究。

以下に、本研究課題におけるこれまでの研究の具体的テーマを記述しておきます。

- ・液中レーザープラズマ中での二原子分子生成の発光スペクトルによる測定

- ・水中レーザープラズマの発光スペクトルにおける過渡的な吸収スペクトルの解析

- ・スペクトルの自己反転構造の解析による発光種の空間分布の解析

- ・C2分子のスペクトル解析による水中レーザープラズマの振動および回転温度の決定

- ・ロングパルス(150 ns)レーザー照射による水中レーザープラズマの原子発光スペクトルの先鋭化

- ・ロングパルス照射による疑似非破壊的なその場元素分析の可能性

- ・水中レーザープラズマの生成メカニズムに対するパルス幅の効果 -発光画像観測にもとづく研究-

- ・水中LIBS法による電解析出皮膜のモニタリングの研究

- ・水中レーザープラズマの発光スペクトルの音響光学素子(AOM)を用いた時間分解(時間ゲート)測定

- ・ダブルパルス照射の照射パラメータの最適化による時間ゲートなしでの測定の可能性

- ・キャビテーションバブルの生成と成長におよぼす水圧の影響

- ・水中レーザープラズマの発光スペクトルの空間分解測定

なお、現在、海底での資源探査に向けた深海底でのその場元素分析に向けた応用研究も行っています