真空蒸着法による(111)単結晶面をもつ金薄膜の作製方法

保原 大介

我々が使用している真空蒸着装置(VPC-260、真空機工株式会社、ターボ分子ポンプUMT-150及び650℃基板加熱装置付)を用いた場合の、マイ

カ(雲母)上への単結晶金薄膜の蒸着方法[1-3]を述べる。用いる蒸着装置によって、真空度はもちろんのこと、最適設定温度などの条件は、変わってくる

ので注意していただきたい。

1. 必要なもの

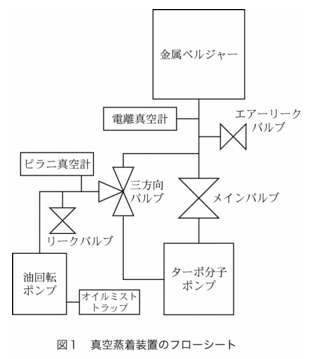

・真空蒸着装置:マイカを長時間高温に保つ必要があるため、基板加熱装置が装備されていることと、チャンバー内を油で汚染する可能性のある油拡散ポ ンプの使用は避け、ターボ分子ポンプなどのオイルフリーポンプをメインポンプとして用いることである。図1に、真空蒸着装置のフローシートを示した。

・電気炉:600℃まで昇温可能なもの。最終段階で金薄膜基板をアニールするために用いる。

・天然マイカ:株式会社ニラコ(Tel: 03-3563-0555, Fax: 03-3563-2510)で購入できる。厚さが約0.2 mmのものと、約0.4 mmのものがあるが、厚い方を用いる。

・金線:(純度99.99%以上)は、カットしやすいように直径0.5 mm〜0.8 mm程度のものを準備する。

・セラミック製ハサミ、ピンセット:金線や金薄膜を取扱うために使用する。

2. 蒸着方法

一般的な真空装置の取り扱い方は、ここでは述べない。まずはじめに、マイカと金線を準備する。金線は約1gの重さになるよう、セラミック製のハサミを用い

て必要な長さにカットする。ピンセット(セラミック製)などに巻き付けて、蒸着源コイルに収まるような大きさに丸めておく。マイカは、まずはじめに蒸着装

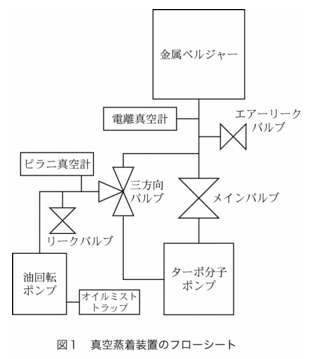

置のサンプルホルダーの大きさに合わせて、カッターナイフを用いて適当な大きさにカットする。次に、カッターナイフの刃を使って、マイカに筋を入れる(図

2a)。マイカは、層状構造をしているので、もともと筋が入っている場合もある。筋を入れたところから2本のピンセットを用いて、マイカを劈開する(図

2b〜d)。劈開してできた面に金を蒸着するので、その面ができるだけ平滑でキズの無いものを用いる必要がある。劈開に強い力が必要なときや、劈開の途中

(図2c)でバリバリと音がするときは、大抵の場合、きれいな劈開面は得られない。マイカは天然鉱物であるので、ロットによって、劈開しにくかったり、劈

開後の表面が荒れていたりするものがあるので、劈開面を角度を変えて観察し、平滑で色が均一なものが得られるまで行う。約0.4

mm程度の厚さのマイカを、劈開を繰り返し、最終的に0.05

mm程度の厚さにする。劈開方法と劈開面の質の見分け方には、多少の訓練が必要である。劈開面についたマイカ粉などのゴミは、窒素ガスなどで吹き飛ばすこ

とによって除去する。

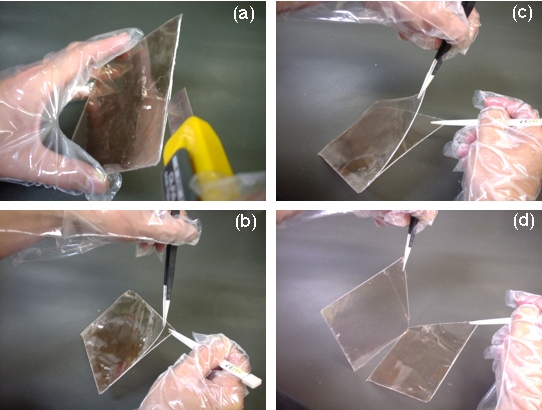

金とマイカが準備できたら、真空蒸着装置のチャンバー内に窒素ガスを流して大気圧に戻す。金線は、タングステン製の蒸着源コイルに、マイカは、蒸着

する面を下に向けてサンプルホルダーにセットする(図3)。マイカは後で加熱すると熱膨張するので、少しゆるめに固定しておくことが大切である。ただし、

サンプルホルダーとマイカの間に大きな隙間があると熱が充分伝わらないことがあるので注意する。

できるだけ高い真空度になるまで1時間程度排気した後、マイカを580℃で6時間以上ベーキングする。ただしこの温度は、図3に示したように、サン

プルホルダーに挿入した熱電対によって測定されたものであり、温度を測定する位置によって最適値が変わってくる[4]可能性があるので注意する。ベーキン

グ時間と温度、蒸着時のマイカの温度は、広い(111)面テラスを有する金基板を得るのに非常に重要なパラメーターである[5-10]。金の蒸着は、ま

ず、金についた不純物を飛ばすために、蒸着源コイルに電流を流して徐々に抵抗加熱し、金を赤熱する。次に、さらにコイルを加熱して金を溶融する。金の溶融

は、遮光メガネを着用して蒸着源コイルを観察すると、金線の形が崩れ、溶けた金がコイル下部に溜まるので、すぐに分かる。さらに加熱すると金が蒸発し始め

るので、シャッター(図3)を開いてマイカへの蒸着を開始する。蒸着中もマイカの温度は580℃に保っておく。コイル下部に溜まった金が見えなくなって、

金がほとんど蒸発したらシャッターを閉じ、蒸着源コイルの加熱をやめる。蒸着時間の目安は、5分〜10分間程度である。蒸着された金の膜厚は、導入した金

線の重さが同じであればほぼ一定となる。より精密に膜厚を制御したい場合は、水晶発振式の成膜コントローラを蒸着装置に装備し、目的の膜厚に達した時点で

シャッターを閉じればよい。蒸着前の真空度に戻るまで待った後、マイカの加熱をやめる。サンプルホルダーの温度が室温近くまで下がった後、チャンバーを大

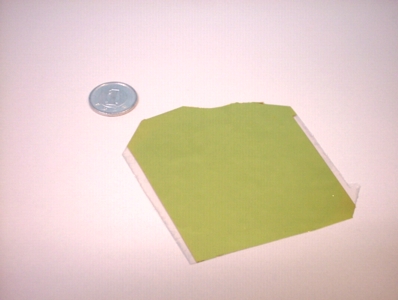

気圧に戻し、金基板を取り出し、不純物がつかないようにデシケータやシャーレ中に保存しておく。作製した金基板の写真を図4に示す。

3. アニール処理

上記の方法にて作製した金薄膜表面は、すでに大部分が(111)面となっているが、さらなる表面の平滑化と清浄化を目的として、使用直前にアニール処理を

行う[11]。セラミックス製のハサミを用いて、蒸着金基板を最終的な使用に応じた大きさおよび形状にカットした後、電気炉に入れる。空気中で530℃に

約7時間保った後、電気炉から取り出し、素早く純水中に入れ、クエンチする。

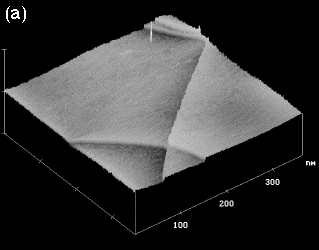

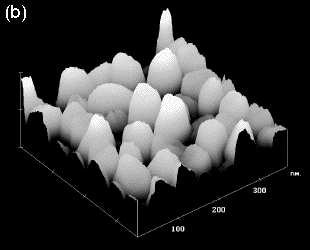

図5に、マイカのベーキングをせずに室温で蒸着した場合の金基板と580℃でベーキングおよび蒸着を行った場合の金基板の走査トンネル顕微鏡像を示した。

上記の方法で作製した金基板は、原子レベルで平滑な広い(111)面のテラスが形成されていることが分かる。

文献

[1] D. W. Pashley, Adv. Phys. 14, 327 (1965).

[2] K. Reichelt and H. O. Lutz, J. Cryst. Growth 10, 103 (1971).

[3] H. Poppa, K. Heinemann, and A. G. Elliot, J. Vac. Sci. Technol. 8,

471 (1971).

[4] M. Levlin, A. Laakso, H. E.-M. Niemi, and P. Hautojarvi, Appl.

Surf. Sci. 115, 31 (1997).

[5] C. E. D. Chidsey, D. N. Loiacono, T. Sleator, and S. Nakahara,

Surf. Sci. 200, 45 (1988).

[6] A. Putnam, B. L. Backford, M. H. Jericho, and M. O. Watanabe, Surf.

Sci. 217, 276 (1989).

[7] J. A. DeRose, T. Thundat, L. A. Nagahara, and S. M. Lindsay, Surf.

Sci. 256, 102 (1991).

[8] S. Buchholz, H. Fuchs, and J. P. Rabe, J. Vac. Sci. Technol. B 9,

857 (1991).

[9] L.-H. Guo, J. S. Facci, G. McLendon, and R. Mosher, Langmuir 10,

4588 (1994).

[10] X.-Y. Zheng, Y. Ding, L. A. Bottomley, D. P. Allison, and R. J.

Warmack, J. Vac. Sci. Technol. B 13, 1320 (1995).

[11] D. Porath, Y. Goldstein, A. Grayevsky, and O. Millo, Surf. Sci.

321, 81 (1994).